Epidémiologie et facteurs de risques

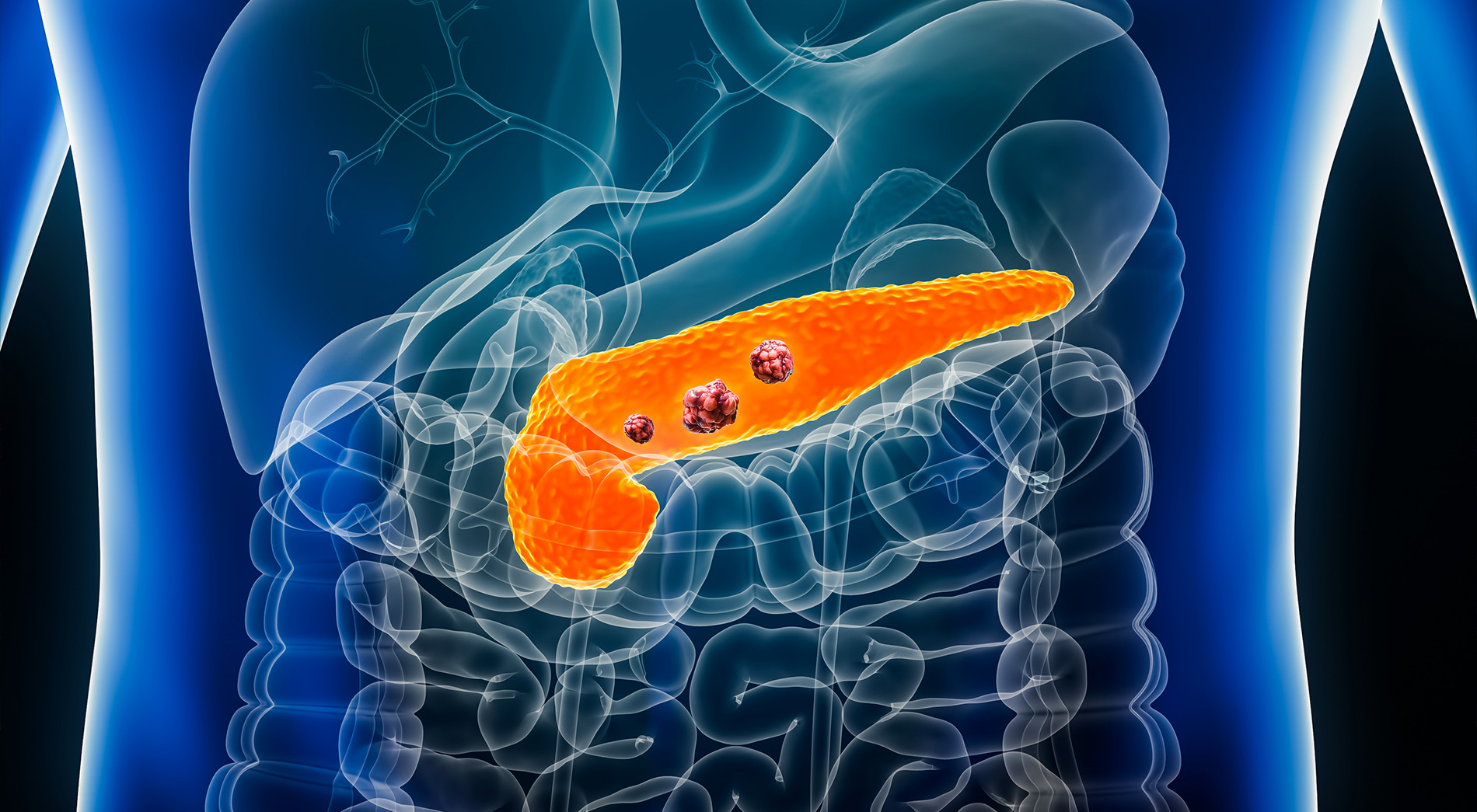

Le cancer du pancréas est une maladie grave qui se développe dans les cellules du pancréas. En 2020, selon les données de l'OMS, environ 495 000 nouveaux cas ont été diagnostiqués dans le monde. Il est plus fréquent chez les personnes de plus de 60 ans, et les hommes semblent être légèrement plus touchés que les femmes.

Les principaux facteurs de risques incluent le tabagisme, l'obésité, une histoire familiale de cancer du pancréas, la pancréatite chronique, et certains syndromes génétiques héréditaires.

Il s’agit le plus souvent d’un Adénocarcinome excréto-canalaire qui se développe sur la revêtement des canaux dans le pancréas.

Rappels anatomiques

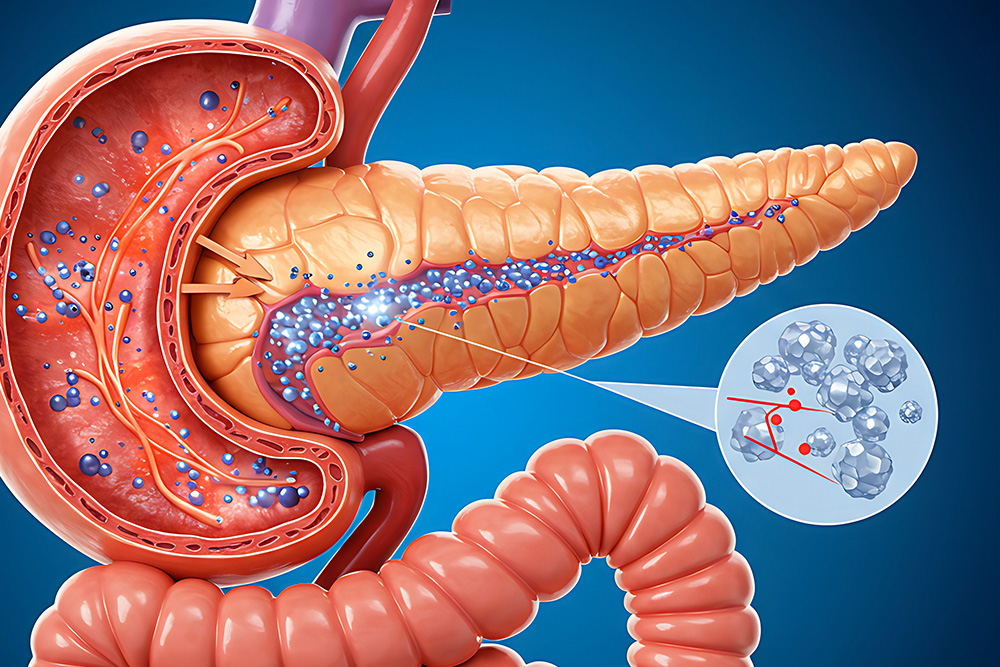

Le pancréas dispose de deux fonctions : la fonction endocrine (sécrétion d’hormone) avec la sécrétion d’insuline et de glucagon) et la fonction exocrine (suc pancréatique comme la lipase) qui digèrent les graisses en particulier.

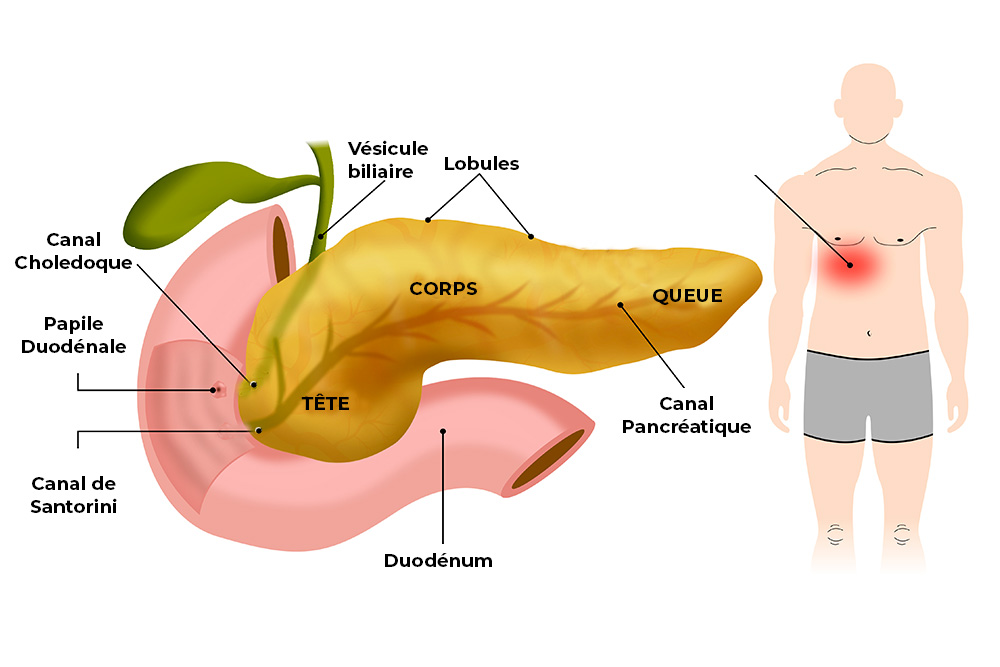

Le pancréas est un organe profond, situé derrière l’estomac, qui est composé d’un crochet et d’une tête (à droite) d’un corps (au milieu) et d’une queue (à gauche) qui s’étend jusqu’à la rate.

La tête du pancréas correspond au carrefour bilio-pancréato-digestif : elle est intimement lié au duodénum et se voit traverser par le canal cholédoque (qui délivre toute la bile de l’organisme au duodénum). De plus, elle s’enroule autour de la veine porte et est au contact des artères hépatique et mésentérique supérieure.

En arrière du pancréas chemine les vaisseaux de la rate.

C’est cette situation profonde qui retarde l’apparition des symptômes et donc la prise en charge ; l’importance des rapports aux structures vasculaires, elle, réduit les chances de pouvoir recourir à une chirurgie curative.

Bilan d'extension

Au diagnostic de cancer du pancréas, on réalise un bilan d’extension qui permet de déterminer le stade de la pathologie, les thérapeutiques les plus adaptées et d’éventuelles atteintes associées. Le cancer est alors majoritairement diagnostiqué suite à la réalisation d’une biopsie lors d’une écho-endoscopie.

Pour les cancers du pancréas, le bilan comprend :

- un scanner thoraco-abdomino-pelvien : cette imagerie permet parfois de voir la lésion et ses conséquences (occlusion digestive, dilatation biliaire et/ou du canal pancréatique) et de repérer d’éventuelles lésions secondaires (ou métastases) au niveau des poumons ou du foie. De plus, elle permet de réaliser le bilan d’atteinte vasculaire de la lésion,

- le marqueurs tumoral CA 19-9,

- une IRM hépatique à la recherche de lésions hépatiques,

- +/- une IRM cholangio-pancréatique, pour les lésions certaines lésions difficiles à voir au scanner,

- +/- une coelioscopie exploratrice afin d’éliminer une éventuelle carcinose.

Les différents traitements

Les traitements sont proposés et mis en route au décours de la présentation en RCP et après accord du patient.

La chirurgie est proposée en cas de projet à visée curative ; or, 90% des patients présentant un cancer du pancréas ne peuvent bénéficier d’une chirurgie pour des raisons tumorales ou pour des raisons relatives à un état général altéré.

La chirurgie cancérologique du pancréas repose sur les résections de la tête ou les résections du corps/queue du pancréas.

Les résections de la tête du pancréas, aussi appelée duodénopancréatectomie céphalique (DPC) ou intervention de Whipple, sont des interventions lourdes qui imposent de retirer la tête du pancréas mais aussi le duodénum et une large partie du cholédoque. De fait, une reconstruction des continuités digestive, biliaire et pancréatique est réalisée durant l’intervention.

Les résections du corps et de la queue du pancréas, aussi appelées pancréatectomie gauche ou pancréatectomie corporéo-caudale, sont des interventions souvent moins lourdes, qui n’imposent pas de reconstruction. La rate peut être sacrifiées pour des raisons oncologiques ou vasculaires.

En fonction de la taille de la lésion, des antécédents du patient, de l’expérience du chirurgien et du contexte (urgence ou chirurgie à froid), ces opérations présentent des variantes qui sont exposées par le chirurgien avant l’intervention.

La chimiothérapie systémique est utilisée avant une intervention chirurgicale pour des lésions localement avancées, au décours de la plupart des résections chirurgicales ou dans des contextes de contrôle d’une pathologie évolutive.

La radiothérapie peut être utilisée en association avec la chirurgie dans certains protocoles ou, dans le cadre de lésions non-réséquées, de façon à réaliser un traitement local de la lésion.