Epidémiologie et facteurs de risques

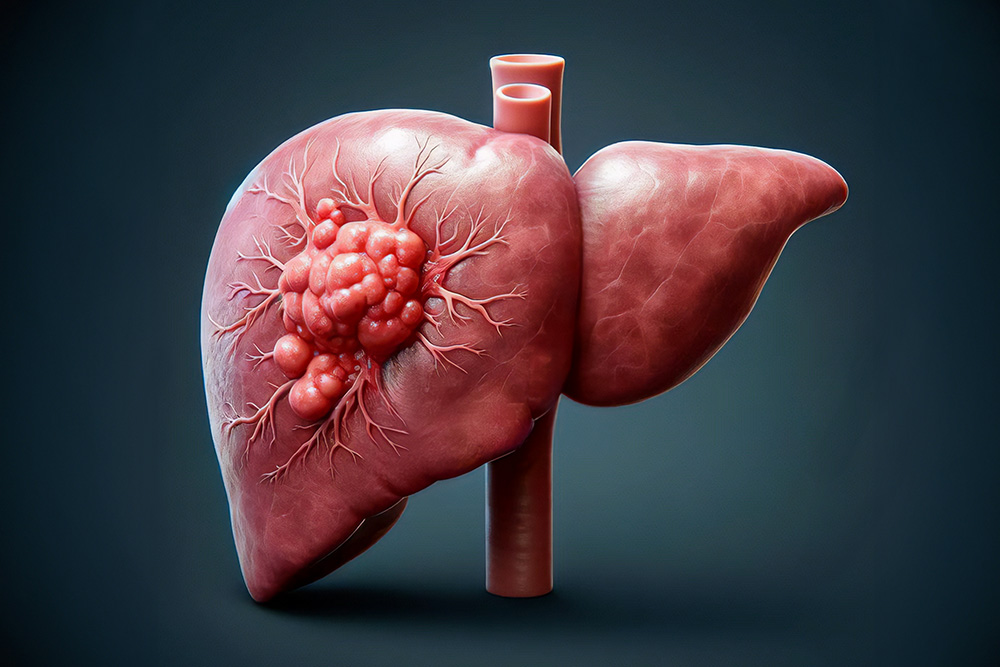

Le carcinome hépatocellulaire (CHC) est une forme de cancer qui se développe dans les cellules du foie. En 2020, l'OMS a estimé environ 905 000 nouveaux cas dans le monde. Il est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes, et le risque augmente avec l'âge, atteignant généralement les personnes de plus de 50 ans.

Les principaux facteurs de risques incluent la cirrhose hépatique due à l'alcoolisme, l'infection par le virus de l'hépatite B ou C, une maladie hépatique grasse non alcoolique (NAFLD), et des expositions professionnelles à des toxines hépatiques.

Bilan d'extension

Au diagnostic de carcinome hépatocellulaire, on réalise un bilan d’extension qui permet de déterminer le stade de la pathologie, les thérapeutiques les plus adaptées et d’éventuelles atteintes associées. Le plus souvent, le carcinome hépatocellulaire est de découverte fortuite ou découvert lors des examens de suivi d’une hépatopathie.

Le bilan comprend :

- un scanner thoraco-abdomino-pelvien : cette imagerie permet de repérer d’éventuelles lésions secondaires (ou métastases) au niveau des poumons ou du foie. Elle constitue parallèlement un premier bilan,

- une IRM hépatique à la recherche de lésions hépatiques,

- le dosage de l’alpha-foetoprotéine, qui permet un suivi.

- +/- une échographie de contraste : il s’agit d’une échographie améliorée avec injection d’un produit de contraste ultrasonore qui permet une analyse fine des structures vasculaires ;

- +/- une biopsie en foie sain : celle-ci est parfois rendue indispensable pour l’évaluation d’une hépatopathie ;

- +/- biopsie de la tumeur, réalisée en cas de doute diagnostic.

Les différents traitements

Les traitements sont proposés et mis en route au décours de la présentation en RCP et après accord du patient.

Le traitement dépend de l’âge et de l’état général du patient, de l’hépatopathie sous-jacente, de l’atteinte tumorale.

Parmi les traitements pouvant être mis en œuvre, on retrouve :

- la chirurgie de résection hépatique, qui est elle-même limitée par une éventuelle pathologie hépatique sous-jacente,

- la radiothérapie de la lésion,

- la radiofréquence transcutanée : il s’agit d’un traitement par sonde pouvant être réalisé lors d’une chirurgie ou par imagerie (évitant ainsi l’opération) qui brûle la lésion,

- la transplantation hépatique qui, bien que lourde, permet de traiter le cancer et la maladie du foie,

- la chimio-embolisation, traitement qui consiste en l’injection de thérapeutiques dans les vaisseaux sanguins nourrissant la tumeur,

- la radio-embolisation, avec injection de microbilles radioactives directement dans les vaisseaux sanguins alimentant lésions,

- des traitements systémiques : en fonction de l’évaluation et de l’objectif, peuvent être proposé une immunothérapie associée à un anti-angiogénique, une double immunothérapie ou un inhibiteur de la Tyrosine Kinase.