Epidémiologie et facteurs de risques

Les cancers colorectaux constituent l'une des formes les plus fréquentes de cancer dans le monde. Selon les statistiques mondiales de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), environ 1,8 million de nouveaux cas ont été diagnostiqués en 2020. L'incidence augmente significativement avec l'âge, avec plus de 90% des cas diagnostiqués chez des individus de plus de 50 ans.

Les principaux facteurs de risques incluent les antécédents familiaux, avec un risque accru si un parent au premier degré a été touché. De plus, un régime alimentaire riche en viande rouge et en graisses saturées, le tabagisme, la consommation excessive d'alcool, et la sédentarité sont des éléments contributifs. Enfin, certaines pathologies prédisposent à l’apparition d’un cancer colorectal : la maladie de Crohn, la Rectocolite hémorragique, la polypose adénomateuse familiale, entre autre.

Dans la majorité des cas, le cancer du côlon apparait sur un polype du colon qui va progressivement évolué d’une dysplasie de bas grade vers une dysplasie de haut grade puis en cancer colorectal.

Il s’agit le plus souvent d’un Adénocarcinome Lieberkuhnien, dont le point de départ est la muqueuse colorectale.

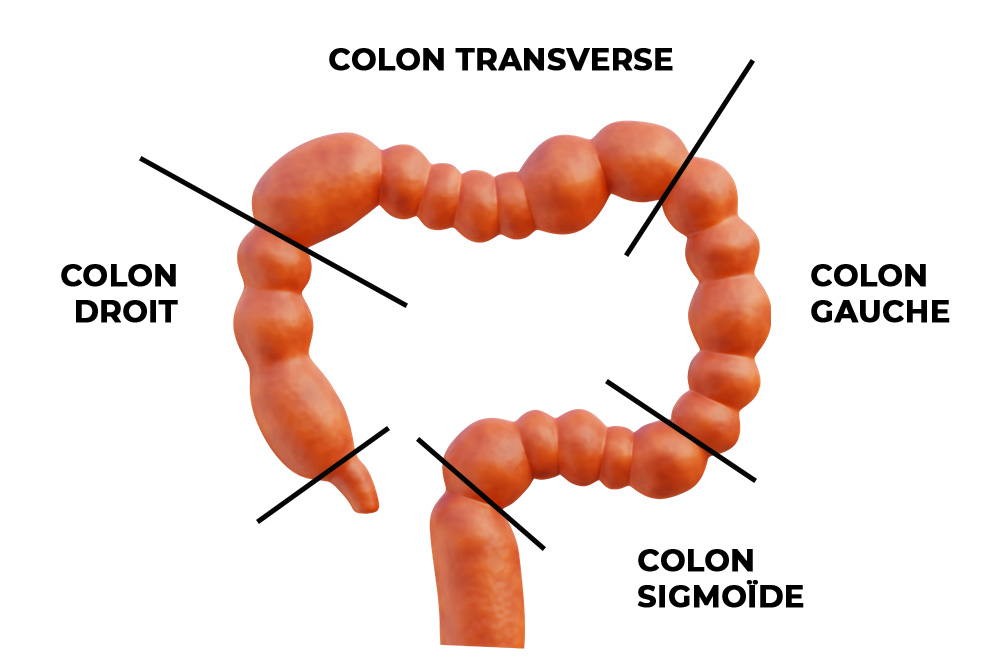

Rappels anatomiques

Le colon et le rectum correspondent aux derniers segments du tractus digestif, débouchant sur l’anus.

Le colon est composé de plusieurs segments et dessine un cadre ; dans l’ordre, le caecum (où s’insère l’intestin grêle), le colon ascendant, l’angle colique droit, le colon transverse, l’angle colique gauche, le colon descendant, le colon sigmoïde qui s’abouche au rectum. De longueur variable, il mesure en moyenne 2m. Sa fonction principale est celle de la digestion, avec l’absorption de l’eau et de nutriments comme fonction principale.

Le rectum correspond aux 15 derniers centimètres du tractus digestif et décrit une forme en Z dans le défilé pelvien. La moitié proximale du rectum est située dans la cavité péritonéale quand la seconde moitié est sous-péritonéale ; cette position associée à la présence d’un tissu lympho-adipeux l’entourant, le mésorectum, constitue les éléments clés de la compréhension du traitement des cancers du moyen et bas rectum. Sa fonction principale est le stockage des matières fécales (si bien que son ablation expose à des modifications de la fonction défécatoire).

Bilan d'extension

Au diagnostic d’un cancer colorectal, on réalise un bilan d’extension qui permet de déterminer le stade de la pathologie, les thérapeutiques les plus adaptées et d’éventuelles atteintes associées.

Ce bilan comprend :

- un scanner thoraco-abdomino-pelvien : cette imagerie permet parfois de voir la lésion et ses conséquences (occlusion ou pré-occlusion) et de repérer d’éventuelles lésions secondaires (ou métastases) au niveau des poumons ou du foie,

- une coloscopie complète (au plus tard à 6 mois du diagnostic) : au-delà de la preuve du cancer par la biopsie que la coloscopie apporte, 15% des cancers colorectaux se présentent avec plusieurs lésions coliques simultanées (ou synchrones), la coloscopie restant l’examen de référence pour diagnostiquer des lésions colorectales cancéreuses ou pré-cancéreuses.

- +/- une IRM hépatique en cas de lésion hépatique ou de doute sur une lésion hépatique : l’IRM hépatique permet, avec des arguments différents du scanner, de caractériser des lésions hépatiques,

- +/- une IRM du rectum si doute quant à la hauteur de la lésion : le traitement des cancers du moyen et bas rectum étant différent, cet examen permet de définir la localisation exacte de la tumeur (par rapport au cul-de-sac de Douglas, la limite basse de la cavité péritonéale, il est donc systématique en cas d’atteinte du moyen et du bas rectum,

- +/- les marqueurs tumoraux (ACE, CA 19-9) qui, sans faire partie du bilan d’extension, peuvent parfois faciliter le suivi.

Les différents traitements

Les traitements sont proposés et mis en route au décours de la présentation en RCP et après accord du patient.

Pour les lésions les plus précoces et dans certaines conditions spécifiques, le traitement endoscopique (la résection lors d’une coloscopie) peut être suffisant.

Pour les lésions plus évoluées, les traitements diffèrent entre les cancers du côlon et du haut rectum, et les cancers du moyen et du bas rectum.

- Cancer du côlon et du haut rectum

En fonction du stade de la maladie, deux traitements trouvent leur place : la chirurgie et la chimiothérapie.

La chirurgie est proposée d’emblée en cas de tumeur localisée (sans métastase) ou si la lésion est symptomatique (occlusion, saignement, douleur). Elle peut être proposée après chimiothérapie en cas de métastase à distance.

La chirurgie consiste en l’ablation de la tumeur et du segment du colon selon certaines règles comprenant 1) des marges de résection par rapport à la tumeur, 2) la ligature des vaisseaux à l’origine, 3) l’ablation complète du mésocolon du segment colique concerné (ce qui correspond au curage ganglionnaire). On parle de colectomie (colectomie droite, colectomie gauche).

En fonction de la taille de la lésion, des antécédents du patient, de l’expérience du chirurgien, ces opérations peuvent être réalisées sous coelioscopie (chirurgie mini-invasive) ou à ciel ouvert, avec ou sans stomie (anus artificiel) qui sont transitoires dans l’extrême majorité des cas.

La chimiothérapie pour le cancer du côlon et du haut rectum est réalisée principalement dans deux situations :

- en cas de métastases à distance d’emblée : dans cette situation, il convient de définir si un projet thérapeutique curatif complexe peut être défini ou pas, les protocoles variant entre les prises en charge curatives (où la chimiothérapie est alors néo-adjuvante) et les prises en charge non-curatives. Dans les deux cas, l’objectif de la chimiothérapie est de contrôler la maladie ;

- en cas de cancer du côlon opéré avec risque de récidive élevé : après l’ablation de la tumeur, celle-ci est analysée (type de tumeur, degré d’envahissement en profondeur, nombre de ganglions atteints engrainement péri nerveux,embols vasculaires, etc) menant à une évaluation du risque de récidive. En cas de risque élevé, une chimiothérapie est proposée de façon à limiter le risque de récidive (il s’agit alors d’une chimiothérapie adjuvante).

De la même façon, une immunothérapie peut être administrée en fonction de données génétiques (instabilité des microsatellites, en particulier).

La radiothérapie est réservée à des indications très spécifiques où la chirurgie a été écartée.

- Cancer moyen et du bas rectum

Le cancer du moyen et du bas rectum présente pour spécificité 1) la présence du mésorectum, ce tissu gras et ganglionnaire qui entoure le tube, et 2) la proximité de l’appareil sphinctérien de l’anus.

Au décours du bilan d’extension, la situation sera définie selon 1) le statut métastatique, avec la possibilité (ou pas) d’un traitement curatif ; 2) l’atteinte du mésorectum (degré d’envahissement de la tumeur, présence de ganglions pathologiques dans le mésorectum) ; 3) l’atteinte de l’appareil sphinctérien.

Dans les situations non-curatives, on peut proposer une chimiothérapie pour contrôler la pathologie, une radiothérapie pour limiter les symptômes liés à la tumeur (saignement, douleurs) et une chirurgie limitée (colostomie ou dérivation des selles) pour éviter l’occlusion.

Dans une majorité des situations curatives, on va procéder à un traitement d’induction qui constitue une préparation à la chirurgie permettant de réduite les risques de récidive.

Ce traitement va associer :

- une chimiothérapie systémique chez les patients avec métastases résécables et/ou ganglions pathologiques dans le mésorectum. Cette chimiothérapie est souvent complétée après l’intervention chirurgicale.

Puis - une radio-chimiothérapie ciblant la tumeur et le mésorectum, chez les patients présentant une tumeur s’étendant en profondeur ou avec atteinte ganglionnaire dans le mésorectum : plusieurs protocoles existent, dans la dose de rayons et la durée.

Au décours de ce traitement, une réévaluation est réalisée avant de passer à l’étape chirurgicale.

La chirurgie consiste en l’ablation de la tumeur et du segment de rectum correspondant, avec le mesorectum (ce qui correspond au curage ganglionnaire). On parle de proctectomie .

En fonction de la taille de la lésion, des antécédents du patient, de l’expérience du chirurgien, ces opérations peuvent être réalisées sous coelioscopie (chirurgie mini-invasive) ou à ciel ouvert. La stomie, souvent temporaire, est fréquente.

L’ablation du rectum est souvent accompagnée d’une modification de la fonction défécatoire, aussi appelé syndrome de résection antérieure du rectum (ou LARS) qui associe incontinence, fragmentation, impériosité, et selles nombreuses, à des degrés variables.

- une chimiothérapie systémique chez les patients avec métastases résécables et/ou ganglions pathologiques dans le mésorectum. Cette chimiothérapie est souvent complétée après l’intervention chirurgicale.

- Métastases hépatiques des cancers colorectaux : une prise en charge pluridisciplinaire

Dans le cadre des cancers colorectaux, les métastases hépatiques sont fréquentes et correspondent à un tournant, la maladie n’étant plus localisée.

Toutefois, des progrès considérables ont mené à des thérapeutiques permettant d’inscrire certains patients dans des projets curatifs en dépit de métastases hépatiques.

Désormais, celles-ci sont prises en charge de façon multimodale, en s’adaptant au nombre de lésions, à leur taille, à leur localisation, au foie sous-jacent et à l’état général du patient.

Les métastases hépatiques des cancers colorectaux peuvent désormais bénéficier d’une association comprenant :

- la chimiothérapie systémique dont l’objectif reste le contrôle de la maladie,

- la chirurgie qui permet de retirer la lésion intégralement et de l’analyser. En fonction de la complexité de l’opération, des méthodes de préparation (embolisation portale) et des techniques chirurgicales (abord coelioscopie ou chirurgie à ciel ouvert) peuvent être préférés,

- la radiofréquence, la cryothérapie et l’electroporation percutanées, techniques réalisées par les radiologues interventionnels et qui permet de traiter les lésions de façon locale, sans recourir à la chirurgie.

La combinaison de ces différentes techniques offrent des perspectives aux patients.